南傳佛教十度波羅蜜:佈施、持戒、出離、智慧、精進、忍辱、真言、願、慈悲、捨。

每週日的法會,寺院皆安排有一系列的例行活動,讓信眾們透過這些活動,以佛陀及高僧大德們為我們的修行榜樣,持續行善圓滿功德波羅蜜。

例行的活動項目有:

誦經頂禮三寶、受持五戒、供養托缽、靜坐修行、聽聞禪師開示、倒水迴向等等。

以下將為大家一一簡介,歡迎各位親自蒞臨,參與週日法會,便能實際體驗~

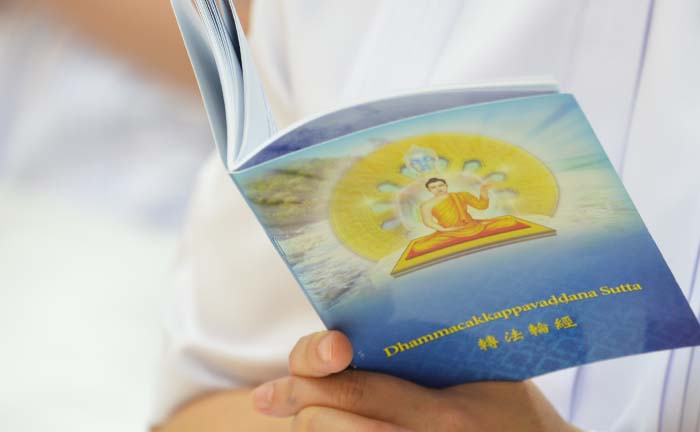

㈠誦經

古人云:「誦經是外用藥,打坐是內服藥」。

如果吃藥加上搽藥,疾病就會更快痊癒。

痛苦的人就像得了病。誰若遇到重大障礙,就必須誦經和打坐,才會有功德能夠自助。

詹·孔諾雍老奶奶

1980 年 12 月 10 日

在法會的一開始,透過誦念吉祥的經文,我們憶念並讚揚三寶的恩澤,準備身心放下一切罣礙,專心於當下的修行。

㈡禪師傳授五戒

戒,能守護我們的身、口、意清淨,保障生命在輪迴中遠離惡趣。

其中,持守五戒,是能生而為人的基礎條件。

❶不殺生

愛護自己及眾生的生命

❷不偷盜

尊重他人的財產及物品

❸不邪淫

愛護並忠誠於自己的伴侶

❹不妄語

以真實語及愛語利益他人

❺不飲酒及麻醉品

重視並鍛鍊自己的心智健康

關於詳細的持戒內容,例如如何判定破戒,持戒有哪些功德利益,戒是在佛陀出現之前便以存在,佛陀以什麼原因認同持戒,以及與持戒相關的佛典故事,歡迎參閱電子書《戒》

㈢供養托缽

以正知正念,次第行腳,托缽乞食是佛陀聖者們的傳統,許多南傳佛教國家如泰國、緬甸、斯里蘭卡等的僧眾們依舊遵循著這項傳統,接受信眾們的食物供養以維持生命。台灣比較少見托缽的文化,因此也少有自行烹煮食物供缽的習慣。台灣法身寺為保存這項南傳原始佛教優良的傳統,並更好地適應台灣當地人的生活習慣,在週日例行法會的現場,將提前準備好托缽品,讓信眾們方便地體驗親手佈施,供養托缽的喜悅。

佈施對峙貪煩惱,持戒對峙嗔煩惱,靜坐對峙痴煩惱。

無論是北傳的六度波羅蜜,或是南傳的十度波羅蜜,佈施波羅蜜皆位居首列,可見在修道路上,其重要性不容小覷。當我們訓練自心習於佈施,習於為他人的利益付出心力,我們將能感受到自心的越趨柔軟,容易捨,容易克服慳吝。先由減去貪煩惱開始,我們會發現,越分享,資源將越容易流向我們,佈施的善舉不僅利益他人,也將增長我們自身的福德資糧,減輕障礙,幫助我們更順利地長遠地修行。

佛陀曾詳細地開示關於佈施的功德利益,其中提到僧團是世人的大福田,因為供養僧團便是續佛慧命,能令正法流傳,利益世間。

詳細內容及各個佈施相關的佛法,歡迎參閱電子書《布施》

布施

㈣靜坐修行

台灣時間每週日上午10:30-12:00,是與泰國法身寺同步靜坐的法身靜坐時間。由法勝大師父 Luang Por Dhammajayo 親自引導靜坐,內容緊扣法身修行,無論是新進學員,或是資深學員,都能在引導中更深入靜心的修行,逐步累積禪定的力量。

與僧團及法友們一起團體靜坐的好處,除了是能策勵自己持續用功不偷懶,還有就是在整個禪堂寧靜的氛圍中,能幫助我們更專注於靜心的練習。

㈤聽聞禪師開示佛法

經過靜定沈澱的心,清澈柔軟,能專心領受珍貴的佛法。

每週禪師皆會為信眾們精心準備開示內容,以淺顯易懂的方式傳授深奧的佛法,透過這些寶貴的開示,我們將能逐步學習到南傳佛教的巴利三藏經典,並發掘到原來這些經典一點都不艱澀,反而有如故事書一般,是如此地貼近人心而深具啟發性,使我們藉由許多例子,明白如何能將佛法活用,使自己能如法生活,解決所面臨的大大小小的問題,克服重重難關,收穫身心安定的吉祥人生。

㈥倒水迴向功德

當我們佈施、持戒、靜坐、聞法結束,這些善行為我們增加了功德資糧,也為我們的心充飽了電,這時候,一項重要的活動便是將所修的功德迴向給我們摯愛的親友眷屬,在僧團的誦經祝福聲中,我們以倒水的方式,收攝心念,讓自己專心憶念希望迴向功德的對象,祝願對方收到功德利益,也為自己發願,願此功德能幫助自己在修行道上,精勤不懈,圓滿佛果,自利利他。